Supportive Supervision im Hinterland – was mache ich hier eigentlich

And at once I knew I was not magnificent

High above the highway aisle

(Shake it, fake it, stick with us)

I could see for miles, miles, miles

(Bon Iver)

English version via Google Translate after the click..

Hinterland*

Tock-Tacka-Tock-Tacka-Tick. Und dann nichts mehr. Die plötzliche Stille lässt mich aus dem Schlaf erwachen, ich komme langsam zu mir und stelle beunruhigt fest, dass unser Fahrer Onsemo mitten im Nichts auf der Sandpiste angehalten hat und hinten etwas an der Ersatzrad-Halterung betrachtet.

Doch die Entwarnung kommt schnell: alles in Ordnung, „haina shida!“und wir können weiterfahren auf unserer Supportive Supervision durch die ganze Region Lindi. Die monotone Geräuschkulisse des Nissan Patrol Jeeps auf der löchrigen Straße, mit all dem Klackern und Knarzen, monoton unterlegt vom tiefen Brummen des V8-Motors, lässt mich wieder weiter dösen. Im somnolenten Halbschlaf sehe ich durchs Fenster endloses Grün an mir vorbeiziehen, vereinzelt unterbrochen durch verstreute Häuser und kleine Dörfer, in überwiegend braun-roter Erdziegel-Farbe und mit Palmblätterdächern. Wellblech ist hier selten. Kurz nach dem Ende der kleinen Regenzeit zum Anfang des Jahres wirkt es so, als schießt und sprießt die Natur innerhalb von wenigen Tagen in einen Dschungel aus Grüntönen. Riesige Mangobäume mit wie gezeichnet wirkenden Baumkronen, knorrige Cashewnuss-Bäume und unendlich viel Buschwerk aus Farnen und hohem Gras. Immer wieder stehen im hohen Gras am Straßenrand Frauen, mit faltigem Gesicht und gegerbter Haut, oft eingerahmt durch eine aus buntem Kitenge kunstvoll gefaltete Kopfbedeckung; auf dem Kopf Wassereimer oder gesammeltes Feuerholz. Durch meine Perspektive mit Blick durch das Autofenster wirkt es, als schweben sie in Zeitlupe vorbei, umrahmt vom Grün des Grases. Ich muss an die Bambus-Sequenz von „Crouching Tiger, Hidden Dragon“ denken und lächle.

Normalerweise ist nicht viel los auf der Straße, die allenfalls doppelt so breit ist wie unser Auto; meist treffen wir auf schaukelnde kleine Busse, alte Fahrräder, mit Kohle, Hühnern oder Obst beladen, und sporadische Motorrad-Taxis, die Fahrer meist in dicke Winterjacken gehüllt. Diesmal kommt uns ein Konvoy aus Militärlastwagen entgegen, die vermutlich in Liwale in staatlichem Auftrag die Erzeugnisse der diesjährigen Cashewnuss-Ernte eingesammelt haben (Zusammenfassung hier, Hintergründe hier, Interview hier). Ich fühle mich an die Atmosphäre von Agentenfilmen aus den 70ern erinnert und bin froh, als der Konvoy vorbei ist.

* der Begriff „Hinterland“ hat auch eine kolonialistische Konnotation („Teil des Landes, in dem die Staatsgewalt bereits Zugriff hat, ohne aber rechtmäßig bereits unterworfen zu sein“). Von dieser Bedeutung nehmen wir Abstand und beziehen uns ausschließlich auf den humangeographischen Kontext (siehe hierzu Glaser, R. et. al, 2016: Gegraphie: physische Geographie und Humangeographie, Berlin)

Arbeiten als Entwicklungshelfer – Lokal, Regional, National

Als wir uns entschieden haben, für zwei Jahre nach Afrika zu gehen, kannte ich zwar die Berichte meiner beiden Vorgänger, wusste aber nicht, was mich beruflich in dieser Zeit erwarten würde. Ich wusste nur, dass ich in der Qualitätsverbesserung der medizinischen Versorgungvon Müttern und Neugeborenen tätig sein werde. Nun, nach knapp 2 Jahren, ist es Zeit geworden zu beschreiben, was ich mache, und was für Konzepte dahinter stehen.

Generell würde ich die Lage der medizinischen Versorgung als schwierig, aber durchaus in Entwicklung beschreiben. Dem/r westlich geprägten LeserIn wird es schwerfallen, sich vorzustellen, mit welchen Problemen GesundheitsmitarbeiterInnen hier konfrontiert werden. Zuerst ein paar Zahlen der Region: in der gesamten Region Lindi leben etwa 900.000 Menschen, davon sind 45% jünger als 15 Jahre. Es gibt ein Regionalkrankenhaus in Lindi, 5 Distrikt-Hospitäler und zwei kleine kirchliche Häuser. Im Jahr 2017 wurden in diesen 8 Krankenhäusern 13.812 Kinder geboren (Life Birth), von denen 254 Neugeborene innerhalb der ersten 7 Tage verstarben (Early Neonatal Mortality Rate 18,4 pro 1.000 Kinder). Gleichzeitig starben 26 Mütter vor, während oder nach der Geburt (Maternal Mortality Ratio 188 pro 100.000 Lebendgeburten; Zahlen aus Erhebungen der GIZ).

Von Seiten der Betreuung gibt es Probleme im Personalbereich – so sind zur Zeit in der Region Lindi etwa 60% der geplanten medizinischen Stellen nicht besetzt. Die Ausbildung ist weniger professionalisiert und die meiste ärztliche Arbeit wird von Clinical Officers (kurz CO, 3 jährige Ausbildung) geleistet. Medical Doctors (kurz MD, 5 Jahre Studium) gibt es selten. Die meisten Krankenschwestern sind Medical Attendants (einjährige Ausbildung) oder Enlisted Nurses (EN, 2 Jahre Ausbildung mit Zertifikat), Registered Nurses (RN, Krankenschwester mit Abschluss, mindestens 3 Jahre Ausbildung) gibt es kaum. Spezifische Fachweiterbildungen gibt es nur in Dodoma und Daressalam, Medical Specialists (Fachärzte) in der Region aktuell genau vier, eine Gynäkologin, einen Chirurgen, einen Pädiater und mich.

Schwierig ist auch der Materialfluss: es fehlt an vielen Dingen wie Verbrauchsartikel (Spritzen, Kanülen, Sauerstoffbrillenschläuche), bestimmte Medikamente gehen häufig zur Neige und Nachschub verzögert sich(spezielle Antibiotika, Krampfanfall-Mittel). Automatisches Nachfüllen der Stationslager findet nicht statt.

Strukturell sind die eigentlichen Krankenhausgebäude zwar stabil, aber meist zwischen 20-40 Jahre alt und abgenutzt. Platz ist oftmals nicht ausreichend, es fehlt an Sitzmöglichkeiten und Betten. Keine einzige Neugeborenenstation bietet die Möglichkeit, infektiöse und nicht-infektiöse Kinder zu trennen.

Meine Arbeit als Entwicklungshelfer hat drei große Bereiche: ich arbeite lokal in meinem Regionalkrankenhaus in Lindi mit dem Kreißsaal und der Neugeborenenstation zusammen. Hier bin ich praktisch als Arzt auf Station tätig („hands-on“), begleite Visiten, mache Bedside-Teaching und sammle gleichzeitig Ideen zur Verbesserung von Abläufen und Strukturen.

Auf nationaler Ebene war ich an der Entwicklung der ersten landesweit gültigen Guideline für Neugeborenenmedizin beteiligt, einer Art Leitliniensammlung für die Behandlung von Neugeborenen. Hierfür gab es über 12 Monate immer wieder Treffen mit VertreterInnen des Gesundheitsministerium, der WHO und der Universität Muhimbili, bei denen ich neben dem Schreiben einiger Kapitel vor allem zum didaktischen Aufbau der Guideline beitragen konnte.

Regional unterstütze ich die gesamte Region Lindi, also die 5 Distriktkrankenhäuser (und die beiden kleinen kirchlich getragene Hospitäler) bei der Verbesserung der Schwangeren- und Neugeborenen-Versorgung. In der Umsetzung sind das so konkrete Dinge wie Weiterbildungen für Ärzte und Schwestern oder die Entwicklung neuer oder verbesserter Tools zur Patientendokumentation (Aufnahmebögen, Patientenkurven).

Schwerer fassbar ist die Beratung des regionalen Gesundheitsmanagement-Teams (RHMT, Regional Health Management Team), die als Fachleute von der Regierung eingesetzt werden, um die Qualität der Versorgung zu sichern, also beispielsweise Medikamentennachschub und Gerätschaften organisieren, aber auch Personalentscheidungen treffen und Teile des Budgets verwalten. Ich nehme regelmäßig an Treffen des Teams teil, vor allem der RRCHCo (Regional Reproductive Child Health Coordinator, verantwortlich für Mutter/Kind-Gesundheit) und des RMO (Regional Medical Officer, medizinischer Regionalleiter, in etwa Landesärztekammerchef plus Landesgesundheitsamtleiter). Hierzu gehört auch die Planung und Durchführung der regionalen MPDSR-Meetings, bei denen sich Ärzte und Schwestern aller Hospitäler treffen und mit Hilfe der systematischen Aufarbeitung von Todesfällen (Schwangere vor/während/nach der Geburt und Neugeborene) vermeidbare Fehler identifizieren und Verbesserungskonzepte erarbeiten (MPDSR = Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response, siehe hier und für Tansania hier). Zuletzt hielt ich bei einer politischen Veranstaltung einen Fachvortrag, als die Kampagne „Jiongeze tuwavushe salama“ (Artikel im Citizen, Original-Tweet zu meinem Vortrag hier, Youtube-Beitrag zur Veranstaltung hier) zur Reduktion der Sterberate von Müttern und Säuglingen in der Region gestartet wurde.

Supportive Supervision liegt irgendwo zwischen diesen beiden Polen der regionalen Arbeit, Beratung und konkreten Dingen.

Ruangwa

Wir sind den zweiten Tag unterwegs. Gestern waren wir in aller Herrgottsfrühe in Lindi gestartet, um noch vor 9:00 Uhr am Distriktkrankenhaus in Ruangwa ankommen zu können. Aus Ruangwa stammt auch der aktuelle Premierminister Tanzanias, Kassim Majaliwa, und die Stadt erlebt einen Aufschwung: es gibt nun eine neue, sehr schicke Lodge, ein neues Einkaufszentrum mit grasverziertem Vorplatz und eine englische Schule. Die Straßen wurden ausgebaut und durch den berühmten Sohn der Stadt kommen mehr Gäste. Nur die 2-3 Stunden Sandpiste bis zur Hauptstraße dämpfen ein bisschen. Dafür ist die Strecke sehr abwechslungsreich, es geht durch eine hügelige fruchtbare Landschaft mit vielen Flüssen und im kleinen Dorf „Nkowe“ auf halber Strecke, zeugt eine große katholische Kirche von der Aktivität der europäischen Missionare des späten 19 Jahrhunderts.

Meist gehe ich auf der Fahrt meine alten Aufzeichnungen der letzten Meetings und die Zahlen der letzten Monate durch und bereite mich auf die bevorstehende changa moto (wörtlich übersetzt „heißer Sand“, dem Sinn nach„Herausforderung“) vor – der Zugriff auf Notizen und Daten funktioniert durch Tablet, Pen und viel Synchronisierungsarbeit inzwischen fast vollständig papierlos, auch wenn Schreiben beim Fahren auf dieser Buckelpiste nicht möglich ist.

Das Krankenhaus in Ruangwa hat gute Fortschritte gemacht, seitdem hier 2016 eine Neugeborenen-Station aufgebaut worden war. Ich bin jetzt zum vierten Mal hier, inzwischen kenne ich die Teams von Kreißsaal und NCU, zuletzt hatten wir uns alle bei einem politischen Treffen mit dem Regional Commissioner (RC, eine Art Ministerpräsident der Region) gesehen. Die Stimmung bei der Klinikleitung ist gut, in den letzten Monaten kam es zu einem Rückgang der mütterlichen Todesfälle, und die Versorgung mit Medikamenten und Ausrüstung funktioniert.

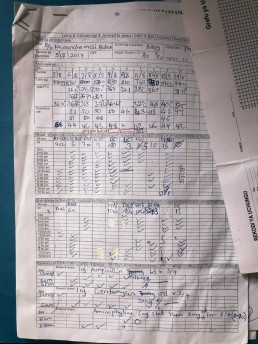

Nach der offiziellen Vorstellung begeben wir uns in den Kreißsaal und lesen uns durch das Geburtenbuch. Hier werden alle Informationen über Mütter und Kinder gesammelt, inklusive Geburtsgewicht, APGAR-Werten und möglichen Komplikationen. Das Buch ist sehr gut geführt. Auch der eigentliche Kreißsaal hinterlässt einen positiven Eindruck, die Standard-Behandlungsrichtlinien (SOPs, Standard Operational Procedure) hängen an den Wänden und inzwischen gibt es auch einen zweiten Paravent als Sichtschutz zwischen den insgesamt fünf Geburtsliegen.

In der Neugeborenenstation finden wir einen neuen Kollegen, der die Station auf Grund von Schwangerschaft der vorherigen Ärztin heute den zweiten Tag betreut. Er ist ein erfahrener Kollege und behält die Übersicht.

Ich untersuche ein zwei Tage altes Neugeborenes, das – so erzählt man mir – in einer Gesundheitsstation (Dispensary) geboren wurde und bei „Problemen nach der Geburt“ nach einigen Stunden in das Krankenhaus überwiesen worden war. Das Baby liegt in einem Wärmebettchen, bekommt Sauerstoff über eine Nasenbrille, Muttermilch über eine Magensonde und ist an ein Pulsoxymeter angeschlossen. Dort sehe ich eine Sauerstoffsättigung von 92% bei einer Herzfrequenz von 175/min. Das Baby atmet sehr schnell und bewegt sich insgesamt wenig, die Haut ist deutlich überwärmt, aber rosig. Ich vermute eine perinatale Asphyxie (Sauerstoffmangel bei der Geburt), was mir durch den schlaffen Muskeltonus und die fehlenden Reflexe (peripher und zentral) bestätigt zu werden scheint. Die Augen sind halb geöffnet, geschwollen und eitrig verquollen (Ophthalmia neonaturorum), eine Lichtreaktion ist noch erkennbar.

Über der Lunge höre ich massive Rasselgeräusche und Brummen und denke zuerst an eine Mekoniumaspiration, jedoch finden sich die Geräusche überall. Ich inspiziere die Magensonde im rechten Nasenloch und sehe eitrig-seröse Flüssigkeit, also lasse ich mir den Pinguin-Sauger geben (eine geniale Erfindung aus Norwegen, denn eine Absaugmaschine gibt es nicht) und entferne zähes eitrig-schleimiges Sekret aus Mundhöhle und rechtem Nasenloch. Nach einiger Zeit bessert sich die Sauerstoffsättigung des Kindes, das Atemmuster wird etwas ruhiger.

Wenn das Team an diesem Kind dran bleibt und es weiter kontinuierlich versorgt (Wärme, Sauerstoff, Muttermilch, Flüssigkeit, Antibiotika), hat es eine Überlebenschance. Die Asphyxie bleibt natürlich, aber eine Prognose zu so einem frühen Zeitpunkt ist nicht möglich. Ich bespreche mit dem Arzt das weitere Vorgehen und biete ihm an, ihm unser digitales Material zur Neugeborenenversorgung zu schicken.

Im Anschluss treffen wir die Distrikt-Koordinatorin für Mutter/Kind-Gesundheit und besprechen mit ihr unsere Beobachtungen. Inzwischen ist es Nachmittag geworden und wir machen uns auf den Weg nach Nachingwea, um dort am nächsten Morgen das Distriktkrankenhaus zu besuchen. Vorher lasse ich mich noch beim lokalen Schneider für einen Anzug vermessen, denn sein Ruf reicht bis Lindi.

Supportive Supervision

Alle drei Monate fahre ich mit einem Kollegen des RHMT durch die Region (siehe eingerückter Bericht) und wir besuchen für jeweils einen Tag die fünf großen Distriktkrankenhäuer.

Dort erheben wir alle relevanten Daten aus Kreißsaal und Neugeborenenstation (z.B. Zahl der Entbindungen, Kaiserschnitte, Stillgeburten, Arten der Schwangeren-Komplikationen, Anzahl an Asphyxien und bei Geburt untergewichtigen Babys, neonatale Komplikationen, Todesfälle). Diese Daten dienen zum einen dazu, Verbesserungen durch vom Projekt durchgeführte Maßnahmen zu dokumentieren. Weiterhin können durch Analyse der Daten im Vergleich mit anderen Hospitälern individuelle Veränderungen im positiven („best practise“) und negativen Sinn („worst practise“) gefunden und darauf reagiert werden.

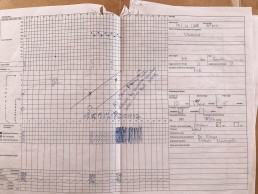

Wir prüfen, wie die empfohlenen und vom regionalen Managementteam vorgegebenen Maßnahmen umgesetztwerden. Dazu gehört z.B. die Nutzung der von meinem Vor-Vorgänger entwickelten und nun erfreulicherweise auch in der landesweiten Guideline vertretenen NTC-Card (ein Tool zur Triage von Neugeborenen, was zum einen zur Förderung der Überwachung der ersten 24 Stunden hinsichtlich Risikofaktoren, zum anderen als Entscheidungshilfe für das weitere Vorgehen dient). Dazu gehört die Durchführung von Todesfallanalysen (MPDSR), insbesondere bei Neugeborenen, was bislang eher vernachlässigt wurde. Ein möglicher Grund hierfür ist die schiere Menge an Todesfällen gegenüber dem zeitlichen und personellen Aufwand für ein Death Review. Denn hier muss der komplette Fall detailliert aufgearbeitet werden, was bei häufig unvollständiger Dokumentation sehr schwierig ist. Für das Review selbst gibt es genaue Vorgaben, wer alles dabei sein muss, und die offiziellen Vertreter haben wenig Zeit. Und dazu gehört die Durchführung von Partograph-Reviews – ein Partograph ist die analoge Variante des Wehenschreibers, ein in den 1970ern entwickeltes System, bei dem der Geburtsfortschritt in der Austreibungsphase dokumentiert wird und die visuelle Darstellung als Entscheidungshilfe für geburtsmedizinische Maßnahmen dient (z.B. Wehenmittel, Volumengabe, Vakuumextraktion, Kaiserschnitt). In den Reviews sollen die Teams gemeinsam anhand von durchgeführten Partographs Fehler erkennen und die Anwendung verbessern.

Natürlich sprechen wir auch viel mit Ärzten und Schwestern vor Ort, begleiten sie bei Geburten und Visiten, diskutieren Fälle und helfen bei schwierigen Patienten. So sehen wir, was gut läuft und wo noch Schwierigkeiten bestehen. Das gilt auch für die Verfügbarkeit von essentiellen Medikamenten (Antibiotika, Wehenmittel, Magnesium, Phenobarbital, Aminophyllin, …), Diagnostik im Labor und den Zustand der Geräte (insbesondere Pulsoxymeter, Baby-Warmer, Sauerstoff-Konzentratoren und Verbrauchsmittel).

All dies wird am selben Tag noch in einer Feedback-Sitzung an Matron/Patron und Distrikt-Mutter/Kind-Gesundheits-Koordinatoren zurückgemeldet und, wenn notwendig, auch noch in größerer Runde mit dem gesundheitlichen Leiter des Distrikts (DMO, District Medical Officer) und dem Chefarzt (MOiC, Medical Officer in Charge) besprochen.

Nachingwea

Wir erreichen Nachingwea noch vor Einbruch der Dunkelheit. Die Verbindung zwischen den beiden Städten, eine alte Straße, die dem Begriff Feldweg sehr nahekommt, kostet Zeit: für die 50 Kilometer brauchen wir 90 Minuten und an den Reaktionen der vorüberziehenden Kinder merke ich, dass hier wenig Weißnasen durchkommen. Auf diesem Weg finden sich auch die Überreste einer anderen Kirche, die mir bei der ersten Tour aufgefallen war (ich hatte mir in meine Kartenapp Maps.Me eine Erinnerung markiert.

Nachingwea ist ein kleiner Ort mit etwa fünfzehntausend Einwohnern und liegt wie Ruangwa in einer sanften und fruchtbaren Hügellandschaft. 1947 versuchte der Kolonialherrscher Großbritannien, mit dem Tanganyika Groundnut Scheme große Erdnussplantagen zu etablieren, was aber nicht gelang. Ab 1964 gewann Nachingwea an Bedeutung mit einem Militärstützpunktzur Unterstützung der Mozambique Liberation Front (FRELIMO) im Kampf für die Unabhängigkeit von Mozambique gegenüber Portugal (bis 1974). In einem hochinteressanten Bericht des Kollegen Dr. Jäger, der 1981-1983 als Entwicklungshelfer/Gynakologe in Nachingwea gearbeitet hat (PDF, Homepage), finden sich Details zum Dorf vor 35 Jahren: damals gab es eine Weißnase (ihn), zwei Diskotheken, indische Händler (die alles aus Dar organisieren konnten) und einen funktionierenden Flughafen mit Flügen nach Dar und Mtwara zwei bis viermal pro Woche. Zu dieser Zeit waren noch viele Expats in den kleinen Orten in der ganzen Region verteilt, Dr. Jäger berichtet von einer österreichischen Familie in Mnero (ein kleines Nest 20km nördlich), Italienischen Ärzten in Masasi (45km südlich, mit Asphalt-Straße) und dem großen deutschen Missionszentrum am Benediktinerkloster von Ndanda.

Im Jahr 2019 gibt es festangestellt nur noch jeweils ein holländisches Paar in Mnero und Nyangao (ein anderes Missionshospital) und mich, plus ein deutsches Ehepaar, dasseit 30 Jahren eine Gesundheitsstation in Lindi betreibt. In die vier christlich geführten Häuser (es gibt noch das sehr kleine Hospital Kipatimu im Norden) reisen regelmäßig europäische Ärzte über das SES-Projekt („Senior Expert Service“).

Zurück in Nachingwea: die Kaserne ist geblieben, die Diskotheken sind nun eher Pubs mit Live-Musik und der Flughafen wird schon lange nicht mehr angeflogen. Das Krankenhaus hat sich jedoch stetig weiterentwickelt. Seit 2015 gibt es dort auch eine Neugeborenenstation mit ein bisschen Ausrüstung (ein Wärmebettchen, zwei Sauerstoff-Konzentratoren, Pulsoxymeter) und durch unsere Projekte ausgebildete Schwestern. Leider kommt es im Gesundheitsbereich häufig zu Personalwechseln, so dass immer das Risiko besteht, dass 9 Monate nach der Fortbildung keine der ausgebildeten Schwestern mehr auf der entsprechenden Station arbeitet. In Nachingwea haben wir Glück, unser regelmäßiges Einsetzen für eine Abschaffung der Changelist scheint scheint erste Wirkung zu zeigen und das Schwestern-Team von Kreißsaal/NICU ist seit längerem stabil. In der NICU gibt es zwei neue motivierte Ärzte, die Dokumentation ist ausführlich und insgesamt sieht alles sehr gut aus. Zufrieden packen wir unsere Sachen, ein bisschen Eile ist angesagt, da noch eine vierstündige Weiterfahrt ansteht. Zeit für ein schnelles Mittagessen bei MamaKubwa(„Große Mama“) (Reis mit Bohnen und Fisch, Wali maharage na samaki) haben wir noch, dann verlassen wir die asphaltierte Straße und machen uns auf nach Liwale.

Was war, was ist, was bleibt? Die Frage nach Nachhaltigkeit.

Nach fast zwei Jahren ist es für mich bei weitem noch nicht möglich, ein wirkliches Fazit zu ziehen. Zu unterschiedlich und von Momenten abhängig sind die Eindrücke und Gedanken, wenn ich mir die Frage stelle, was denn bleibt, wenn mein Vertrag ausläuft und wir die Region verlassen.

Dabei geht es mir hier gar nicht um die narzistische Idee, dass ohne mich oder ohne Westler hier nichts vorwärts geht. Ich schätze es sehr, dass die GIZ versucht, ihre Arbeit auf Sustainability durch Capacity Buidling auszurichten. In der Praxis sieht das oftmals möglicherweise anders aus, und dazu trägt auch bei, dass sich Projekte weiterentwickeln und verändern. Meine Stelle in Lindi wurde erstmals von meinem Vor-Vorgänger 2011 besetzt, der sehr viele Freiräume hatte und seine Arbeitsinhalt selbst erst vor Ort erarbeiten musste. So gelang ihm der Aufbau der ersten Neugeborenenstation am Regionalkrankenhaus in Lindi und er konzentrierte sich auf die Ausbildung der Schwestern und ÄrztInnen vor Ort sowie in zwei weiteren ausgesuchten Distrikthospitälern.

In der Zeit meines direkten Vorgängers konnte durch die Akquise zusätzlicher Mittel der Projektumfang deutlich vergrößert werden („upscaling“) und es wurden Neugeborenenstationen in allen sieben Distrikthäusern der Region geschaffen.

Nach der technischen Ausstattung der Häuser und einem initialen Kick-Off-Training der Ärzte/Schwestern stand in diesem „IMCH“ (Improving Mother and Child Health) genannten Projekt auch „Supportive Supervision and Mentoring“ im Mittelpunkt. Fünf weitere, extra dafür angestellte KollegInnen (3 ÄrztInnen, zwei Hebammen) besuchten mit meinem Vorgänger in Teams in jedem Quartal für fünf Tage ein Distriktkrankenhaus sowie die beteiligten Health Center und Gesundheitsstationen (siehe Bericht von Tandahimba hier). Es wurden Daten gesammelt, die alltägliche Arbeit begleitet und praktische Übungen (MopUp, Scenarios) durchgeführt. Zur Unterstützung wurden ausgesuchte MitarbeiterInnen aus den Teams vor Ort als Mentoren ausgebildet und beteiligten sich an den Besuchen.

Mit dem Ende des Projektes 2017 sollte ich die erreichten Verbesserungen in Stand halten und mit kurzen Quartalsbesuchen pflegen. Die eigentliche Supervision sollte vom regionalen Management-Team weitergeführt werden, was bislang leider aus Budget-Gründen nicht gelang. So blieben meine dreimonatlichen Besuche, die ich nun dazu nutze, den Bezug zu den Teams der Häuser zu vertiefen und Verbesserungsideen und Anstöße zu geben. Und natürlich Daten zu sammeln und Neugeborene zu untersuchen.

Sicherlich bleibt nach mir das ein oder andere Tool, das weiter auf den Stationen genutzt wird. Auch die Nationale Behandlungsrichtlinie wird hoffentlich ihren Weg in alle Krankenhäuser finden.

Am eindrücklichsten bleibt aber für mich neben all dem funktionell-planerischen, den Prozessen und Strukturideen doch der persönliche Kontakt zu den KollegInnen, die hier vor Ort arbeiten, und die Interaktion beim gemeinsamen Arbeiten. Hier werden immer wieder die verschiedenen Herangehensweisen klar, die unterschiedliche Ausbildung und auch der unterschiedliche kulturelle Hintergrund, und das bietet so viele Möglichkeiten, voneinander zu lernen.

Mein Bauchgefühl sagt mir, dass doch vielleicht sowohl bei mir als auch bei meinen KollegInnen in Lindi und der Region ein paar Sachen hängen bleiben werden, wenn wir hier schweren Herzens nach 2 Jahren wieder unsere Sachen packen und uns aufmachen in die Welt, die wir bislang „Heimat“ genannt haben.

Liwale

Liwale liegt von allen Städten auf der Tour am Weitesten abseits, via Luftlinie sind es etwa 200km zur Küste, die asphaltierte Hauptstraße ist 175km oder etwa 5-6 Stunden Fahrzeit entfernt. Das Örtchen grenzt an die südlichen Ausläufer des Selous Nationalparks, das mit 52.000 km2 größte Wildschutzgebiet Afrikas, und steht wirtschaftlich durch die umliegenden endlosen Cashewnuss-Baum-Felder sehr gut da. In den späten 1980er Jahren gab es hier eine aktive deutsche Expat-Gemeinde um einige Ärzte-Familien – eine davon ist in der Region geblieben und betreibt bis heute die weitüber die Region hinaus bekannte Brigitta Dispensary in Lindi.

Der Besuch in Liwale ist für mich immer etwas Besonderes, denn es ist immer etwas kühler als an der Küste, es gibt zum Frühstück wahnsinnig leckere Rindfleisch-Suppe mit den besten Chapati der ganzen Region und im Kreißsaal des Distrikthospitals arbeitet ein Kollege, der inzwischen zu einem guten Freund geworden ist. Er hat uns im März 2018 bei zwei Fortbildungsworkshops unterstützt und gibt ehrliche Rückmeldungen in der Anwendung der von uns entworfenen Tools und Dokumentationshilfen. Leider ist auch das Krankenhaus in Liwale trotz eines sehr charismatischen Leiters nicht vor den system-immanenten Probleme geschützt, es fehlt an Personal und die Neugeborenenstation hat immer noch keine eigene Krankenschwestern, sondern läuft neben Kreißsaal und Wochenbettstation nebenher mit. So kommt es auch, dass ich bei der gemeinsamen Visite ein zwei Tage altes Frühchen in desolatem Zustand vorfinde. Es liegt in Tücher eingewickelt neben der Mutter auf dem Bett, also weder mit KMC (Kangoroo Mother Care) an deren Brust gebunden, noch in einem Wärmebettchen. Das Geburtsgewicht lag bei 1.100 Gramm, ich schätze das Reifealter basierend auf dem Gewicht auf 28 – 30. Schwangerschaftswochen, korrigiere es aber beim genauen Untersuchen auf Grund der Unreifezeichen auf 26-28. Wochen. So ein kleiner, viel zu früh geborener Körper braucht vor allem Wärme, weswegen in den sog. „Entwicklungsländern“ bei Kindern mit einem Geburtsgewicht unter 2.000g die KMC-Methode empfohlen wird, wenn Inkubatoren und BabyWarmer nicht oder nicht zuverlässig zur Verfügung stehen (Who hier). Diese Technik wird auf Grund der vielen positiven Effekte auf die Entwicklung der Frühgeborenen durch den direkten Hautkontakt (Ski-to-Skin) auch in westlichen Neugeborenen-Intensivstationen angewendet und ist füralle Beteiligten immer sehr aufregend, da der „Ausbau“ des Frühchens aus dem Inkubator mit all den Schläuchen und Kabeln immer mit einem gewissen Aufwand verbunden ist.

In der Praxis in Tansania fehlt häufig das Personal, um die Mütter über diese Technik aufzuklären und auch die Anwendung regelmäßig zu überprüfen. Im Falle unseres Frühgeborenen war es jedenfalls nicht durchgeführt worden, und so finde ich bei der Untersuchung eine Körpertemperatur von 30,5°C mit beginnender Zentralisierung, die Beine erscheinen bereits zyanotisch. Wir legen das Baby auf das Wärmebett und versuchen ein stufenweises Erwärmen, während wir gleichzeitig per Magensonde Flüssigkeit geben. Ein i.v.-venöser Zugang ist nicht vorhanden und auch nicht möglich, da die zur Verfügung stehenden Kanülen nicht klein genug sind (intraossär gibt es auch nicht). Leicht frustriert setze ich meinen Besuch fort und sehe mir die Fälle der letzten vier Monate durch.

Bei der Nachbesprechung mit der für Mutter-Kind-Gesundheit verantwortlichen Matron (Oberschwester) führt unsere Darstellung der Situation dazu, dass das Leitungsteam einberufen wird. Wir haben Glück, denn sowohl der Klinikleiter als auch der ärztliche Leiter des Distrikts (DMO, District Medical Officer) sind verfügbar. Alle beteiligten Personen zeigen Verständnis und kündigen an, sich um eine neue Schwester zu kümmern.

Wir werden in den nächsten Wochen nachverfolgen, ob es zu einer Neubesetzung kommen wird. Schon wieder auf dem Heimweg erhalte ich gegen 17 Uhr die Nachricht von meinem Kollegen, dass das Frühchen gestorben sei.

(P)

Über Digitalisierung in der Medizin

Arthur C. Clarke:

If we wanted to wait till the year 2001 we will have in our own house not a computer as big as tour, but at least a console through which we can talk to our friendly local computer and get all the information we need for our everyday life, like our bank statements, our theater reservations, all the information you need in the course of living in a complex modern society.

This will be in a compact form in our own house. We’ll have a television screen, like these here, and a keyboard. And we’ll talk to the computer and get information from it. And we’ll take it as much for granted as we take the telephone.

Interviewer:

I wonder, though, what sort of a life would it be like in social terms? I mean, if our whole life is built around the computer, do we become a computer-dependent society?

Arthur C. Clarke:

In some ways, but they will also enrich our society, because it will make it possible for us to live, really, anywhere we like.

Any businessman and executive could live almost anywhere on Earth and still do our business through a device like this. And this is a wonderful thing. It means we won’t have to be stuck in cities. We’ll be able to live out in the country or wherever we please.

(Interview with ABC TV Australia, 1974)

— English version after the click —

Digitale Gefahren

Während in der ersten Welt eine immer größer werdende Bewegung sich bewusst gegen digitale Dinge entscheidet und knisternde Schallplatten hört (auch ich), mit dem Füller Briefe schreibt und digitalen Fotos mit Hilfe von Filtern eine „analoge Ästhetik“ zurück gibt (auch ich), erschafft die zunehmende Digitalisierung in den sogenannten Entwicklungsländern ganz neue Möglichkeiten.

Ich meine damit nicht die mit dem Ideal von Aufklärung und arabischem Frühling verbundenen Errungenschaften von freier Kommunikation und ungehindertem Zugang zu freiem Wissen, die sich ja nicht erst seit dem Facebook-Skandal mit Cambridge Analytica, sondern auch weiterhin in vielen politischen Variationen von Russland bis zur Türkei und wahrscheinlich auch in den USA mit all ihren digitalen Manipulationen und gezielten Fehlinformationen als Utopie erwiesen zu haben scheinen.

Ich spreche von tatsächlichen Alltagserleichterungen.

Mobile Life in Africa

Die Alltagserleichterungen gehen los bei den viel beschriebenen allgegenwärtigen massiv ausgebauten Mobilfunknetzen, die zu enormer Erreichbarkeit und Mobilität geführt haben. Aber es geht noch weiter: mit mobiler Währung (MPesa, Halopesa, ..) werden problemlos bargeldlos Kleinstbeträge bezahlt oder Geld gegenseitig hin und her geschickt. Mit Unterstützung der Banken (mobile banking, hier: SIM Banking) ersetzt das System sogar das Online Banking. Etwa ähnliches wird gerade mühevoll mit hohem Werbeaufwand beispielsweise in Deutschland von der Sparkasse eingeführt (Kwikk).

Der Unterschied zu den in Deutschland verbreiteten Online-Banking-Apps ist, dass man a.) kein Smartphone braucht, sondern die Datenübertragung über USSD („quick codes“) innerhalb des GSM-Standards nutzt b.) somit auch kein mobiles Internet notwendig ist c.) der Schwerpunkt auf Senden von Geld von Handy zu Handy gesetzt wurde d.) eine Auszahlung von Handy zu Bargeld durch „Agenten“ in kleinen Straßengeschäften (Wakala = Agentur) flächendeckend möglich ist. Man kann es eher mit der bei uns so erfolglosen Geldkarte vergleichen.

Auch die Erreichbarkeit der Bevölkerung für Werbung ist ganz anders, da der Zugang zu traditionellen Medien (Zeitung, Wochenmagazine, Internet-Nachrichtenportale) bis auf Radio in den meisten Regionen kaum möglich ist. Hier kommen dann wieder mobile Kommunikation und soziale Netzwerke ins Spiel, insbesondere Instagram: ganze Wirtschaftszweige preisen ihre Waren auf Instagram an und verkaufen dann ungefiltert über Telefon: selbstgenähte Kleidung, Kangas, Rucksäcke, Mode, Essen, … .

Digital Health und Entwicklungszusammenarbeit

Digitalisierung in der Medizin ist bei uns Westlern ein heikles Thema. PatientInnen denken an den gläsernen Patient/die gläserne Patientin und allwissende Versicherungen, Ärztliches Personal an stundenlanges Tippen und klicken zum Dokumentieren. Ich persönlich habe in der alltäglichen Handhabe auch noch keinen Zugang zur digitalen „Patientenkurve“ VMobile gefunden, die in meiner alten Klinik schrittweise eingeführt wurde. Unendliche Klick-Wege und eine umständliche Oberfläche standen mir immer im Weg. Und nach wie vor finde ich es trotz der vielen Vorteile hemmend, wenn tägliche Verlaufsnotizen irgendwo eingetippt werden müssen – die Standard-Tastatur ist für mich einfach eine uninspirierende Eingabemethode (mein Traum, eine ästhetische, einfache und funktionelle Software für Tablets zu entwickelt, scheiterte bisher an Zeit, Geld, Nerven und Durchhaltevermögen).

In der Entwicklungszusammenarbeit ist Digitalisierung DAS Schlagwort von 2018 (es ersetzt zumindest in unserem Projekt das bisherigen Schlagwort „Mutter-Kind-Gesundheit“) und das vorherrschende Thema der nächsten geplanten Phase der Deutsch-Tansanischen Kooperation (TGPSH, Tanzanian German Program to Support Health) zwischen dem Tansanischen Gesundheitsministerium (MOH) und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), ausführt durch die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Es ist Unterstützung geplant für die Ausstattung mit Hardware, die Verbesserung der Stromversorgung und vor allem für Training und Capacity Building des Personals.

Vergleichbare Projekte in anderen Ländern haben sehr positive Ergebnisse gezeigt, zum Beispiel in Nepal (großer Report hier) und Bangladesh.

Im tansanischen Gesundheitswesen kann Digitalisierung einen enormen Gewinn auf mehreren Ebenen ermöglichen:

- digitale Patientenregistrierung: ermöglicht eine zuverlässige Kontrolle der Patientenströme: wer kommt wann wie oft zu welcher Zeit? Bislang gab es dafür lange Listenbücher, Ablagen und Zettelwirtschaft – eine einfache Analyse (wie viele kommen? Wohin kommen sie?) war aus diesem Grund nur sehr aufwändig möglich.

- digitale Abrechnung: kann schneller und direkter erfolgen. Überhaupt kann nun alles Abrechnungstelevante direkt dokumentiert werden (Labor, Bildgebung, Medikamente,…). Das vereinfacht auch die Zahlungsströme, da nicht für jeden Zwischenschritt extra gezahlt werden muss. Und es geht noch weiter: irgendwann kann man die Zahlungen auch direkt über eine Bank-Karte bargeldlos durchführen. So etwas wird schon im Missionskrankenhaus Mbesa und im großen Orthopädie-Zentrum CCBRT in Daressalam mit der CRDB-Bank umgesetzt, wenn auch in Kombination mit analoger Dokumentation.

- Epidemiologie: Public Health Daten und ICD-10 müssen nicht mehr manuell und potentiell unzuverlässig aus den Büchern extrahiert werden. Man wird nun erstmals gut analysieren können, mit welchen Diagnosen überhaupt welche Leute wann und wo die Gesundheitseinrichtungen aufsuchen, später auch mal halb-automatisch regionale Schwerpunktanalysen durchführen können usw.

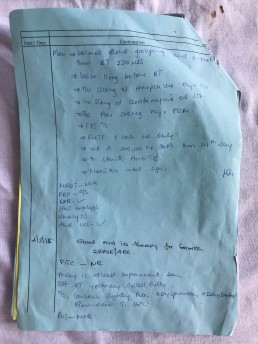

- Kontinuität in der Dokumentation medizinischer Patientendaten von Patienten: ein heimlicher Traum vieler deutscher Ärzte: die digitale Patientenakte. Man sieht auf einen Blick, welche Medikamenten eingenommen werden (sollten), was schon an Diagnostik und Anamnese gemacht wurde, Vorgeschichte, usw. Am Besten noch zentral ablegt, so dass man von jedem zertifizierten Zentrum darauf zugreifen kann. Das wäre in meinen Augen hier ein unglaublicher Fortschritt, da Bildungsniveau und Alltagsleben vieler Menschen hier die Anamnese-Erhebung deutlich erschweren und so etwas wie „Entlassbriefe“ nicht existieren. Selbst wenn ich hier Kinder untersuche, die von der Uni-Kinderklinik in Daressalam kommen, habe ich oft nicht mehr als einen handgeschriebenen Zettel mit Stichpunkten.

Zwei Welten I

Bereits 2012 verabschiedete die Tansanische Regierung ihre „eHealth Strategy 2013 – 2018“ (PDF hier), in der ganz deutlich die oben beschriebenen Vorteile dargestellt und Schwerpunkte für die weitere Entwicklung gesetzt wurden. Natürlich ist im ersten Moment der technische Entwicklungsstand der über 5.300 (!) staatlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen der entscheidende limitierende Faktor für jegliche Digitalisierung, aber in diesem Fall zeigt sich gegenüber Deutschland ein Vorteil, wenn das Gesundheitssystem nahezu ausschließlich in staatlicher Hand ist und so landesweite Standards geschaffen werden können.

Bislang gab es in Tanzania trotz staatlicher Kontrolle des Gesundheitssystems viele verschiedene individuelle Einzellösungen, oftmals von unterschiedlichen Stakeholdern und NGOs unterstützt und entwickelt. So hatte auch die GIZ ein digitales System zur Patientenregistrierung und Abrechnung entwickelt (Afya Pro), dass z.B. im Sokoine-Regionalkrankenhaus seit 2 Jahren verwendet wurde. Hier spielt auch die komplexe politische Struktur des tansanischen Gesundheitssystems eine Rolle, denn zusätzlich zu den individuellen Lösungen gab es auf staatlicher Ebene zwei Systeme, die parallel verwendet wurden, aber nicht untereinander kompatibel waren oder über gemeinsame Schnittstellen verfügten.

Dazu muss man wissen, dass es im Land zwei große Regierungs-Organe gibt: Die Ministerien mit ihren politisch gewählten Vertretern, fachlichen Staatssekretären und regionalen/lokalen Vertretungen auf der einen Seite und das PoRALG auf der anderen Seite, das „Presidents-Office Regional Authority Local Government“, eine Art Bundesrat aus politisch eher unabhängigen Fachleuten, die bis in die Distrikt-Ebene mit Fachleuten besetzte Gremien bilden und sich um die praktische Umsetzung politischer Vorgaben kümmern.

Das Gesundheitsministerium (MoHCDGEC, Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children) arbeitete seit Jahren am System „GoT-HoMIS“ (Government of Tanzania Hospital Management Information System) mit Schwerpunkt Patientenregistrierung und Abrechnung. PoRALG konzentrierte sich auf ein EMR-System, einen Electronic Medical Record, der den Fokus auf Dokumentation medizinischer Daten legte.

Die Entwicklung einer einheitlichen allumfassenden eHealth-Strategie war ein wichtiger Schritt und darauf basierend wurde in den letzten Monaten eine gemeinsame Lösung aus beiden Systemen entwickelt: die „unified solution eFMS – Electronic Facility Management System“ ist ein umfassendes Computersystem, das von Patientendatenverwaltung über Anforderungen (von Untersuchungen usw.), Abrechnung, Digitale Patientenakte und sogar Patientenkurven-Dokumentation alles abdecken soll (siehe auch hierzu „Tanzania Digital Health Investment Road Map 2017 – 2023″ PDF).

Zwei Welten II

Wenn am Ende die Software entwickelt ist und das eHealth-Konzept kurz vor der Umsetzung steht, ist klar: es genügt nicht, vor Ort einfach nur Computer aufzustellen. Tanzania teilt sich in 25 Regionen (Stand 2012) mit insgesamt 113 Distrikten. Die erwähnten 5.300 Gesundheitseinrichtungen setzen sich aus etwa 37 Regionalkrankenhäusern, 92 Distrikt-Krankenhäusern (35 davon gehören religiösen Trägern), 481 Health Centern und etwa 4.700 Gesundheitsstützpunkten (dispensaries) zusammen, wobei die Gesundheitsstützpunkte an den wirklich entlegensten Orten die minimale Grundversorgung anbieten und oftmals nur mit einer Krankenschwester besetzt sind (trotz >50 Patienten pro Tag). Hinzu kommen 9 hochspezialisierte Häuser und 94 private Kliniken.

Selbst wenn man nur die 237 (privaten und öffentlichen) Krankenhäuser betrachtet, fehlt es auf dieser Ebene an vielen Orten an grundlegender Stromversorgung für ein derartiges Computernetzwerk. An dieser Stelle sei noch einmal angemerkt, dass die Verwendung von Computern generell weitaus weniger verbreitet ist als in der ersten Welt, weil es bislang kaum Notwendigkeit dafür gab. Inzwischen arbeiten viele Menschen beruflich mit Laptops und in den Firmen stehen viele Desktop-PCs, aber eine private Computernutzung existiert nicht. Diese Lücke wird seit etwa 8 Jahren von Smartphones und neuerdings Tablets gefüllt.

Im medizinischen Sektor gab es bis zur Einführung der ersten Patienten-Management-Systeme neben der Radiologie und dem Labor gar keine Computer. Entsprechend fehlten auch Impulse für das Wachstum einer entsprechenden Infrastruktur. Es gibt häufig keine ausreichend stabile Stromversorgung, keine BackUp-Systeme, keine Aufstellorte, keine internen Netzwerke. Vor allem existieren keine Konzepte (und kein ausgebildetes Personal) für Wartung und Service. Viele MitarbeiterInnen haben noch nie an einem Computer gearbeitet – haben aber durch die rasant wachsende Verbreitung von Smartphones Erfahrung mit digitalen Geräten (QWERTY-Tastatur usw.).

Ausblick

Es ist viel zu tun und es wird viel zu tun sein. Ich werde innerlich immer zwiegespalten bleiben, wenn ich auf der einen Seite sehe, dass bei einem akut krampfenden Neugeborenen kein Antiepileptikum als Notfallmedikament zur Verfügung steht (und die Angehörigen erst mit einem Rezept zur Krankenhaus-Apotheke geschickt werden müssen) und auf der anderen Seite so viel Geld für Hardware ausgegeben wird.

Dagegen ist es manchmal eine Herausforderung, aus den Notizen des Kollegen im A5-Schulheft, das hier als Krankenakte verwendet wird (das Heft wird den Familien mitgegeben und hat deswegen oftmals sehr gelitten) und den unvollständigen Angaben der Mutter eine klare Vorgeschichte / Medikamentengeschichte zu erheben, was durch digitalisierte Krankenakten längerfristig nicht mehr nötig sein kann.

Es ist ein wichtiger und notwendiger Weg, der vieler Anstrengungen und Investitionen bedarf, aber dem Ziel einer allgemeinen Gesundheitsversorgung (universal health coverage) einen Schritt näher kommt.

Zum Weiterlesen:

Cambridge Analytica

Großartiges Interview mit dem Psychologen Michal Kosinski „Ich habe nur gezeigt dass es die Bombe gibt“)

Zusammenfassung des Skandals von VOX

mobile life:

Infos zu USSD (en) (de)

Mobile Banking (en) (de)

History of M-Pesa (en)(de)

Werbung von NMB Bank für Wakala Agenten: https://www.nmbbank.co.tz/business-banking/ways-to-bank/nmb-wakala

Digital Health in der Entwicklungszusammenarbeit:

Toolkit Digitalisation in Development Cooperation: https://www.giz.de/expertise/html/22564.html

M-Health-Arbeitsgruppe: https://www.mhealthworkinggroup.org

PATH Beratungsfirma: https://www.path.org/digital-health/ Artikel über Änderungen in Tansanias Krankenhäusern (en)

The Medical Futurist:

hochinteressanter Blog über neueste technische Entwicklungen in der Medizin (für Science-Fiction-Freunde): https://medicalfuturist.com

Neonatal Care Training (und Digitalisierung)

You live you learn, you love you learn

You cry you learn, you lose you learn

You bleed you learn, you scream you learn

Alanis Morissette*

——— scroll down for English version ——–

Entlang der wunderschönen Ostküste Tanzanias am indischen Ozean verläuft nahezu parallel vom im Norden gelegenen Dar es Salaam eine Teerstraße bis nach Lindi. Folgt man dieser Straße weiter nach Süden, erreicht man schnell eine große Gabelung, an der sich wie so oft ein kleines Dorf namens Mnasi Moja entwickelt hat, das von der Versorgung des dort Pause machenden Durchgangsverkehrs lebt.

Fährt man an der Küste entlang weiter, erreicht man Mtwara, die mit der Regionalverwaltung, verhältnismäßig viel Industrie und dem nächsten funktionierenden Verkehrsflughafen die Hauptstadt der südlichen Zone darstellt.

Biegt man aber an der Gabelung nach Westen ab, gelangt man ins Hinterland: vorbei an den von der katholischen Mission geprägten Städten Nyangao (mit dem Missionskrankenhaus St. Walburg) und Ndanda (mit dem 1906 von Tutzinger Mönchen gegründeten Benediktinerkloster und ebenfalls einem verhältnismäßig großen Krankenhaus), die sich an die Nordkante der großen Makonde-Hochebene schmiegen. Irgendwann erreicht man Songea, ist schon im südwestlichen Hochland und hat es fast bis zum Lake Malawi geschafft. Auf halber Strecke, mitten im flachen Nichts, liegt Masasi.

Der Lonely Planet schreibt zum Städtchen:

„Masasi, a scruffy district centre and the birthplace of former Tanzanian President Benjamin Mkapa, stretches out along the main road off the edge of the Makonde Plateau against a backdrop of granite hills.“

An der Nordseite der Stadt finden sich zwei kleine und zwei größere Hügel, die aus dem Flachland heraus ragen, als hätte sie ein Riese auf dem Weg zu einem richtigen Gebirge fallen gelassen. Zwischen den beiden kleineren Hügeln liegt in unseren Augen fast idyllisch das Distrikt Krankenhaus Mkomaindo und eine dazugehörige Krankenschwesterschule. Dort fanden wir geeignete Räumlichkeiten für unseren großen Mop-Up Kurs „Neonatal Care Training“.

Doch zuerst ein paar Hintergrundinformationen:

Eines der Probleme, die sich einer guten Pädiatrischen Versorgung innerhalb des Gesundheitssystem in Tansania stellen, liegt in der unzureichenden Ausbildung des medizinischen Personals, insbesondere im Bereich der Neugeborenenmedizin. Spezifische Abteilungen für Neugeborene in den südlichen Regionen gibt es erst seit 2-3 Jahren, und ein Etablieren dieser Fachbereiche war mit intensivem Training verbunden.

Leider ist der Arbeitsmarkt im Gesundheitsbereich sehr dynamisch und es mangelt an jeder Ecke an ärztlichem und pflegerischem Personal, so dass es sehr oft innerhalb eines Krankenhauses oder sogar innerhalb eines Distrikts zu sehr vielen Personalwechseln kommt, die meist fremdgesteuert (= durch eine Leitungsebene) erfolgen, oft auch einfach, weil sich der Bedarf kurzfristig ändert. Weiterhin ist das Konzept der sogenannten „Change-List“, einem regelmäßigen Rotieren des pflegerischen Personals, oftmals gegen deren Wunsch, sehr weit verbreitet. Dazu wurden vor 1 Jahr ca. 15% aller Kräfte aufgrund gefälschter Schulurkunden (auf Abitur-Niveau) entlassen, was den Personalmangel noch verschärfte.

Das alles führte dazu, dass nun, 2-3 Jahre nach den initial durchgeführten Kursen ca. 50-80% des aktuell in den Fachstationen arbeitenden Teams keine spezielle Weiterbildung zu Neugeborenenversorgung hat und damit im Berufsalltag oftmals improvisieren muss.

Aus diesem Grund stellt die Fort- und Weiterbildung des Personals einen zentralen Teil des Projektes „Maternal and Newborn Health“ der GIZ Tanzania unter dem Programm TGPS (Tanzanian German Program to Support Health) dar.

Die Herausforderung des Mop-Up-Trainings bestand darin, in vier Tagen so viel Wissen und praktische Übungen wie möglich unter zu bringen und dabei gleichzeitig die unterschiedlichen Ausbildungsstufen (von Krankenschwester-Anfängerin bis zu studiertem Medical Doctor) gleichermaßen anzusprechen.

Aus anderen Regionen hatten wir schon einige Vorerfahrungen, trotzdem waren die Vorbereitungen sehr zeitaufwändig, vor allem, weil ich ein PowerPoint-Perfektionist bin, der die didaktischen Möglichkeiten maximal ausloten möchte. So entwickelten wir einen viertägigen Plan mit Vorlesungen im Wechsel mit problemorientiertem Case-Based-Learning, Szenarios und praktischen Übungen.

Am ersten Tag lag der Schwerpunkt in Neugeborenen-Reanimation und initialem Staging mit APGAR und unserer NTC-Card, Tag 2 arbeitete sich an den drei wichtigsten Krankheitsbildern (Asphyxia, Sepsis und Gelbsucht) ab, an Tag drei ging es um Essential Newborn Care, KMC (Kangoroo Mother Care) und Füttermengen, einem durch das sehr häufige Auftreten von Frühgeburten bzw. bei Geburt untergewichtigen Babies (LBW) sehr wichtigen Thema. Tag vier beschäftigte sich abschließend mit Möglichkeiten der Qualitätsverbesserung durch IPC (infection prevention and control), MPDSR (maternal perinatal death surveillance and response) sowie gute Dokumentation und Entlassmanagement.

In beiden Regionen kam der Kurs sehr gut an und neben der ungewöhnlichen Präsentationsweise wurde vor allem die viele Praxis gelobt. Jetzt bin ich gespannt, wie das neue Wissen im klinischen Alltag umgesetzt werden kann und ob sich möglicherweise die Versorgungsroutine sogar verbessern kann.

Auch wenn es in Lindi und Masasi jeweils vier sehr anstrengende Tage waren und am Ende alles doch überraschend schnell vorbei war, hatten wir eine sehr schöne Zeit. Es hat großen Spaß gemacht, mit meinem Team zu arbeiten: wir hatten neben meinem GIZ-Kollegen Zamoyoni aus Mtwara zusätzlich pro Training 3 tansanische Facilitator dazu geholt, für die der Rollenwechsel zum Lehrenden zum Teil auch neu war. Aber ich hatte abschließend das Gefühl, die Euphorie, Wissen aufzubereiten und praktisch an andere zu vermitteln, sogar ein bisschen weiter gegeben zu haben. Wir stellen das für das Training erstellte Material im Anschluss den Regionen zur Verfügung und wünschen uns, dass es derartige Trainings möglicherweise in kleinerem Maßstab auch innerhalb der Kliniken geben wird.

Und nach tagelangem Nerven habe ich es auch geschafft, zwei Kollegen davon zu überzeugen, unbedingt einen der großen Berge von Masasi zu besteigen – natürlich ohne Route oder „Wanderwege“. Die Bilder finden sich in der Galerie.

Generation Smartphone

Der größte Impact, soweit man das jetzt schon sagen kann, bestand jedoch rückblickend in der Einführung einer über beide Regionen reichenden WhatsApp-Gruppe aus Kinderärzten und Kinderkrankenschwestern, ergänzt um Fachärzte aus Dar es Salaam. So erschafften wir erstmals ein grenzüberschreitendes Forum und einen sicheren Rahmen, in dem Unsicherheiten, Fragen und schwere Fälle geteilt und gemeinsam diskutiert werden können.

Eine derartige Gruppe hatten wir auch nach einem Training für das Kreisaal-Personal zur Asphyxia-Vermeidung eingeführt und die Resonanz war so positiv, dass es jetzt vom Gesundheitsministerium als Prototyp für alle anderen Regionen angewendet werden soll.

Dieses Beispiel steht für mich stellvertretend für die Herausforderung, die Entwicklungszusammenarbeit in der heutigen Zeit mit technischem Fortschritt, Digitalisierung und grenzenlosen Kommunikationsmöglichkeiten bietet: es gibt unendliche viele technische Lösungsmöglichkeiten, aber es fehlt an Geld und Personal und am Ende sind es ja echte Menschen, die das Neugeborene reanimieren müssen. Man muss also idealerweise die Art von Technologie nutzen, die bereits universell auch in „Low Income Countries“ verbreitet sind. Und irgendwie landet man am Ende fast immer beim Smartphone.

Immer mehr Entwicklungshilfe-Projekte versuchen nun, Smartphones als Allzweck-Hilfsmittel für bessere Medizin zu nutzen, sei es als direktes Tool oder als Quelle für Fortbildung und Wissen. Das ganze nennt sich dann mHealth.

Zwei spannende Beispiele:

PICTERUS

Eine norwegische Forschergruppe will durch Fotografie der Haut neben einer Farb-Karte mit dem Smartphone den Bilirubin-Gehalt abschätzen. Farbfehler des Kamera-Chips des Handys und des Umgebungslichtes (Farbtemperatur, Tonwertkurve usw.) werden durch die ebenfalls mit dem Kamera-Chip fotografierte Farbkarte herausgerechnet. Ich hatte mit dem Entwickler bereits guten Kontakt, weil das Programm in Tansania eine Pilotphase bekommen soll.

JamboMama

Ein Tool zur Kommunikation mit schwangeren Frauen in isolierten Regionen, zur Übermittlung von Wissen und Erkennung von Schwangerschaftskomplikationen.

Mehr zum Thema Digitalisierung im Gesundheitssektor in der Entwicklungshilfe demnächst…

(P)

——— English version ——–

Newborn Training (and Digitalization)

Along the wonderful east coast of Tanzania, touching the Indian Ocean, from the northern Dar es Salaam a tarmac road follows its route down to Lindi. Continuing this road further South, you will reach a junction, which lead to the ongoing growth of a village called Mnasi Moja, thriving from supplying the traffic breakers.

If you follow the road further south along the coastline, you will reach Mtwara, which is the capital of the southern region with its regional administration and an almost urban feeling, including some industrial buildings and the only regularly operated commercial airport in the region.

The road turning west leads into the hinterland: past the Catholic cities of Nyangao (with the Mission Hospital St. Walburg) and Ndanda (with the Benedictine Monastery founded in 1906 by Tutzing monks, including a large hospital) nestling on the northern edge of the great Makonde Plateau. At some point you reach Songea, which is already part of the southwestern highlands and you almost made it to Lake Malawi.

Halfway down, in the middle of flat nothingness, lies Masasi. The Lonely Planet writes:

„Masasi, a scruffy district centre and the birthplace of former Tanzanian President Benjamin Mkapa, stretches out along the main road off the edge of the Makonde Plateau against a backdrop of granite hills.“

The city is surrounded by two larger hills to the north and two smaller hills in between, that jut out of the ground as if they were dropped by a giant who was on his way building a real mountain range.

Between the smaller hills lies the district hospital Mkomaindo and its nurse school, almost idyllic to our western eyes. This was the perfect premises for our mop-up course „Neonatal Care Training“.

Before getting into detail, here is some background information:

one of the major problems of high quality pediatric care within the health care system in Tanzania is the inadequate education of medical staff, especially in neonatal medicine.

Specific departments for newborns in the southern region have only existed for about 2-3 years, and at the time they were established, a lot of intensive training was carried out.

Unfortunately, the health market is very dynamic, and there is a shortage of medical and nursing staff everywhere, so that there are many changes in personnel, often within a hospital, or even within a district, on a regular bases. Those changes are externally controlled (= by management level), often caused by changing demand, often at short notice, often without consent of the employee. In addition, the concept of the so-called „change list“, a regular routing of the nursing staff, is common.

In summer 2017, roughly 15% of all health workers were dismissed due to fake school certificates, which aggravated the staff shortage.

Considering those developments, it does not seem surprising, that now, 2-3 years after the initial training packages, 50-80% of the staff currently working in the specialist departements has no special training on neonatal care. Improvisation is part of everyday professional life. For this reason, training of the staff is a major issue in our GIZ project „Maternal and Newborn Health“.

The challenge of mop-up training was to pack as much knowledge and hands-on training as possible in four days, while addressing all the different levels of education (from nurse novice to graduate medical doctor).

Although having experience from other regions, the preparations were very time consuming, especially because I am a PowerPoint perfectionist, who wants to explore the didactic possibilities to the maximum. Therefore, we developed a four-day plan with lectures alternating with case-based learning, group work scenarios and practical exercises.

The first day focused on neonatal resuscitation and initial staging with APGAR and our NTC card, Day 2 focused on the three major diseases (asphyxia, sepsis, and jaundice), and on Day 3, we planned Essential Newborn Care, KMC (Kangoroo Mother Care) and feeding amount calculation, which is essential with frequent cases of premature / low birthweight babies. Finally, Day Four looked at Quality Improvement Methods with IPC (infection prevention and control), MPDSR (maternal perinatal death surveillance and response), and documentation and discharge management.

Even though it was four very exhausting days both in Lindi and Masasi, and in the end everything went over very quickly, we had a really good time. It was great fun to work with my team: in addition to my GIZ colleague Zamoyoni from Mtwara, I had brought in three Tanzania facilitators. In the end, I had the feeling that I was able to convey the euphoria, to edit and prepare knowledge and to convey it to others. We will make the material accessible, created for the training and do sincerely hope, that some champions will adapt those materials for such training on a smaller scale within the hospitals.

And after three days of bugging, I also managed to convince two colleagues to climb one of the large mountains of Masasi – of course without a route or „hiking trails“. The pictures can be found in the gallery.

However, the biggest impact, as far as we can tell, was the introduction of a WhatsApp group of paediatricians and pediatric nurses across both regions, supplemented by a few specialists from Dar es Salaam. For the first time, we were able to create a cross-border forum, in which questions and difficult cases can be shared and discussed together beyond uncertainty (We had introduced such a group for staff of maternity ward, after carrying out a training session on prevention of asphyxia, and the response was so positive, that this concept of an easy-access cross-border low-threshold forum, now will be adapted by the Ministry of Health as a prototype for all other regions.

Generation Smartphone

For me, this example typically represents the essential aspects of the challenge to make use of technological advances, digitalization and unlimited communication in the context of development aid: there are endless technical solutions, but there is a lack of money and staff, and in the end, you need real people to resuscitate the newborn with their hands. That means, you need a low-cost wide-range approach using the technology that is already universally used in „low income countries“. And somehow, almost always you end up with the smartphone .

More and more development aid projects are trying to make use of the smartphone as a universal tool for better medicine, either as a direct tool or as a source of training and knowledge. The whole thing is called mHealth.

Two exciting examples:

PICTERUS

A Norwegian research and start-up group wants to estimate the bilirubin content by photographing the skin with a smartphone next to a color chart. Color errors created by the camera chip of the phone and the ambient light (color temperature, tone curve, etc.) are calculated out by comparing with the colors of the chart also photographed with the camera chip. I already had great communication with the developer, since they are planning to start a pilot phase in Tanzania.

JamboMama:

A tool to communicate with pregnant women in isolated regions, to share knowledge and to early detect pregnancy complications.

Coming up: an article reflecting on digitalization and the impact on development work in the health sector..

(P)

Further Reading:

Article from BMC: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5678803/

Other mobile health improvement apps:https://mashable.com/2016/03/13/apps-maternal-health/#FE8hSUl9.gqw

An NGO article: http://www.globalproblems-globalsolutions-files.org/unf_website/assets/publications/technology/mhealth/mHealth_applications.pdf

Market Analysis: https://liquid-state.com/mhealth-apps-market-snapshot/

Hungarian page on (western) aspects of digitization in health: https://medicalfuturist.com

Neonatologie in Tandahimba

But I can't do this all on my own

No, I know I'm no SupermanLazlo Bane*

Nach fast vier Monaten Leben in Tanzania ist es nun endlich Zeit für einen ersten medizinischen Artikel. Bei all den vielen medizinischen Eindrücken fühle ich mich noch weit davon entfernt, meinen Projektkontext oder gar das System der Neugeborenenversorgung (mit seinen verschiedenen Schwestern- und Ärtze-Ausbildungsstufen, Zuständigkeiten, Materialknappheit, Medikamenten-Beschaffung, Abläufen) zu überblicken. Entsprechend schwer fällt es, darüber zu schreiben.

Die ersten Wochen wurde ich im Sokoine Hospital in Lindi eingearbeitet, das als Regional Referral Hospital das am höchsten spezialisierte (staatliche) Krankenhaus der Region Lindi darstellt. Die Region Lindi ist die drittgrößte, mit 13 Personen pro km2 bevölkerungsschwächste(Deutschland 226 Einwohner/km2) und gleichzeitig eine der ärmsten Regionen Tansanias.

Zur Orientierung ein paar Daten zu Tansania:

die Lebenserwartung bei Geburt liegt bei 65,5 Jahren (Deutschland 81,1 Jahre),

das mittlere Alter der Bevölkerung ist 17,3 (!) Jahre (Deutschland 46,2 Jahre)

(Daten von 2015, Human Development Report, PDF).

Irgendwann schreibe ich auch einen ausführlichen Beitrag über die Klinik in Lindi, das Projekt IMCH (Improvement of Maternal and Child Health) und meine Aufgaben als Development Advisor.

Jetzt geht es erst einmal um Supportive Supervision. Ein paar grundlegende Informationen vorne weg. Die medizinische Versorgung von Neugeborenen gibt es in der Region Lindi eigentlich erst seit ca. 5 Jahren durch die Arbeit meines Vor-Vorgängers Dr. Holger Brockmeyer. Zuvor wurden Neugeborene den Müttern auf die Wochenbettstation mitgegeben, speziell für Babys zuständige Ärzte gab es nicht. Eine Erstversorgung im Sinne von Stimulation oder Beatmung und Blähmanövern oder Folgebehandlungen bei LowBirthWeight oder Neugeborenensepsis wurde nicht angewendet.

Entsprechend überdurchschnittlich hoch waren Säuglingssterberate, infant mortality rate, innerhalb des ersten Lebensjahres: Deutschland 4 / 1000, Tansania 51 / 1000, Lindi 75 /1000, Zahlen von 2010-2012.

Ebenso die Neugeborenensterberate, neonatal mortality rate, innerhalb der ersten vier Lebenswochen: Deutschland 2,7 / 1000, Tansania 26 / 1000, Lindi 35 / 1000, Zahlen von 2010 (Quellen u.a. Weltbank und Tanzania One Plan II).

Erst durch viele internationale Initiativen und engagierte lokale Ärzte sowie das GIZ-Projekt von Holger entwickelte sich langsam überhaupt eine Neugeborenenmedizin, die aber auf Grund stark begrenzter Ressourcen und Ausbildung kaum mit unserer Neonatologie vergleichbar ist. Die häufigsten drei Krankheitsbilder in der Neo hier sind perinatale Asphyxie (ca. 25%, häufig obstructive labour aufgrund mangelhafter Überwachung des Geburtsvorganges), Neugeborenensepsis (ca. 40%) und Frühgeburtlichkeit / LowBirthWeight (ca. 33%). Eine Unterscheidung zwischen LBW und Frühgeburtlichkeit ist bei mehrheitlich fehlenden Daten zur Schwangerschaftswoche kaum möglich. Bei Bewertung dieser Zahlen sollte immer bedacht werden, dass alle Diagnosestellungen nur auf klinische Beobachtung basieren und entsprechend die Übergänge zwischen Asphyxie und Sepsis fließend sind.

Zur gesundheitlichen Versorgung der spärlich besiedelten Region gibt es eine funktionell hierarchische Struktur an Versorgungsebenen, von Regional Referral Hospitals für die Region über District Hospitals für die Distrikte zu Health Centres und Dispensaries, die über die Dörfer verteilt sind.

Zur Unterstützung und nachhaltigen Weiterentwicklung der Versorgung von Schwangeren und Neugeborenen wurde „Supportive Supervision and Mentoring“ entwickelt: regelmäßige Besuche in den größeren Einrichtungen, meist alle 3 Monate, in denen ausgebildete Teams den klinischen Alltag in Labour Ward und NICU/Neonatologie begleiten. Hier können sie sehen, wie Standards und Abläufe umgesetzt werden und es um die materielle Versorgung mit Medikamenten, Gerätschaften usw. steht. Da viele Fragen quasi live beim Arbeiten entstehen, bieten sich in dieser Herangehensweise auch viele Möglichkeiten für direktes Mentoring und gemeinsames Sammeln von Verbesserungsvorstellungen.

Dazwischen gibt es Fortbildungs-Einheiten mit gemeinsamen Fallbeispielen und Übungen, die sich nach dem Bedarf der Mitarbeiter richtet. Gleichzeitig werden im Rahmen der Supportive Supervision auch Daten zur Statistik gesammelt („Indicators“), von der Anzahl an Geburten (Lebend, fresh stillbirth, macerated stillbirth) über Komplikationsraten (maternal wie neonatal, also Eklampsie und postpartale Blutung ebenso wie Asphyxie, Untergewicht/Frühgeburt und Sepsis), Überweisungen und Sterberaten, aber auch Geburtsmodi und Ausstattungen gesammelt. Das ist gar nicht so einfach, digitale Dokumentation erscheint wie ein ferner Fiebertraum. Für die Datensammlung arbeitet man sich durch ca. 4-6 riesige Bücher.

Für mich bedeuten die Supportive Supervision Touren eine Möglichkeit, neben einem Einblick in unterschiedliche medizinische Arbeitsweisen auch andere Regionen dieses riesigen Landes kennen zu lernen.

Vor drei Wochen war ich erstmals mit einem Team aus der Nachbarregion Mtwara zu einer solchen „supportive supervision & mentoring“ im Hinterland in Tandahimba unterwegs.

Da die Supervision von der Projektgruppe aus der Nachbarregion ausging, wurde ich am frühen Morgen erst einmal von unserm Fahrer nach Mtwara gebracht. Inzwischen kann ich auch auf durch diverse Baustellen und "Umleitungen" unruhigen Fahrten problemlos auf dem Beifahrersitz schlafen.

Nach der Begrüßung im GIZ-Office und einem kurzen Kaffee ging es erst einmal zum Frühstücken, da der Fahrer noch seine Sachen holen musste. Danach fuhren wir entlang der Grenze zu Mosambique nach (Süd-)Westen ins Landesinnere über eine nicht enden wollende Dust-Road nach Tandahimba.

Die ersten 15km der Straße waren durch den Ausbau auf eine breite Teerstraße eine einzige Baustelle und in den Dörfern im weiteren Straßenverlauf konnten wir überall halb abgerissene Häuser und Markierungen sehen, denn laut Gesetz muss zwischen Straße und Haus ein Abstand von 30m bestehen. Wenn die Straße erweitert wird, verschiebt sich dieser Pflichtabstand natürlich auch, und die Häuser müssen weichen. Oder zumindest das 1/3, was in den Abstand hinein reicht. Es gibt wohl eine Entschädigung für die Hausbesitzer, aber die meisten Menschen wohnen augenscheinlich und nach Berichten tansanischer Kollegen in den verbleibenden Ruinen weiter.

Tandahimba selbst ist ein kleines, freundlich erscheinendes und sehr lebhaftes Städtchen mit einem kleinen Markt und einer großen Straße, die praktischerweise gerade frisch geteert worden und damit gesperrt war – quasi eine Fußgängerzone. An dieser Straße lag auch unser Guesthouse, und gegenüber der Laden von Mongi aus Arusha, der uns morgens und abends mit Essen, Trinken und Gesprächen versorgte.

Die Gegend um Tandahimba gehört dank der Cashewnuß-Industrie (hier die Firma einer Exil-Schwedin) zu den wohlhabenderen Regionen im südlichen Tanzania und es leben (für den Süden ungewöhnlich) viele Tansanier aus anderen Regionen in der Stadt.

Im District Hospital wurden wir herzlich begrüßt und konnten über die anschließenden vier Tage einen Einblick in den klinischen Alltag erhalten. Das Team wirkte auf mich sehr engagiert und versuchte, mit den wenigen Möglichkeiten viel zu erreichen. Für mich auf den ersten Blick ungewöhnlich war die Einteilung der Ärzte, die sowohl für den Kreisaal als auch die Neugeborenenstation gemeinsam zuständig waren. Also für die Versorgung der schwangeren Frauen und der neugeborenen Kinder. Am Ende hatte ich das Gefühl, dass es das Arbeiten effizienter gemacht hat, da die Ärzte quasi schon während des Geburtsvorganges für das Kind zuständig sind.

Für alles weitere folgen fotografische Eindrücke. Weitere medizinische Berichte folgen.

(P)

—

Für regelmäßige Updates zu neuen Beiträgen und Texten einfach hier in unsere Mailingliste eintragen.

Infos zu den Liedtexten finden sich hier.

Abschied aus der Klinik

All my bags are packed

I'm ready to go

I'm standin' here outside your door(John Denver)*

Nach 7 Jahren war es nun gestern soweit und ich habe nach meinem letzten Nachtdienst ein letztes Mal in der Frühbesprechung über die Patientenaufnahmen berichtet.

Je näher dieser Tag rückte, desto sentimentaler wurde mein Blick auf die alltäglichen Dinge, an die ich mich die letzten Jahre gewöhnt hatte. Plötzlich erscheinen die normalsten Sachen irgendwie besonders, manchmal fast schützenswert, und wahrscheinlich (manchmal auch hoffentlich) werden diese Dinge in 2 Jahren, wenn ich möglicherweise an die Kinderklinik zurück komme, nicht mehr in dieser Form vorhanden sein.

Während ich das hier schreibe, muss ich an die teils schräge Verfilmung "Troja" von Wolfgang Peterson denken, in der Achilles zur Tempeldienerin Briseis sagt.

The gods envy us. They envy us because we're mortal, because any moment might be our last. Everything is more beautiful because we're doomed.

Natürlich wird im Rückblick vieles schöner als es war, das ist menschlich und soll hier nicht Thema werden.

Ich hatte eine tolle Zeit in einem tollen Kollegium, aus vielen KollegInnen sind FreundInnen geworden und dieser Aspekt hat es mir sehr schwer gemacht, zu gehen.

Ich konnte in meiner Zeit vieles sehen, erleben und lernen und hoffe, daran gewachsen zu sein. Und immer wieder, in Krisen und schwachen Momenten, wusste ich um tolle Kollegen und einen gemeinschaftlichen Teamgeist, der trotz aller Kürzungen noch nicht ganz verschwunden ist.

Ich wünsche allen Teams, den Ärztinnen, Pflegern und Schwester, Verwaltung und Versorgung, dass sie trotz all den Widrigkeiten aus Alltagsstress, Chaos und Unterbesetzung niemals vergessen, ehrfürchtig vor dem Leben zu stehen und es vielleicht in einigen Momenten als Ehre empfinden zu können, diese lebensrettenden und lebensverbessernden Dinge tun zu können, die wir "Beruf" nennen.

Mit den Worten von Tinsley Harrison, dem Begründer der Internistenbibel, Ergänzungen von mir:

„Keine größere Chance, Verantwortung oder Verpflichtung kann einem Menschen gegeben sein als jene, Arzt (oder Pfleger) zu werden. In der Fürsorge für die Leidenden bedarf er technischer Fertigkeiten, wissenschaftlichen Denkens und menschlichen Verständnisses. Wenn er das mit Mut, mit Demut und mit Weisheit tut, leistet er einen einzigartigen Dienst an seinem Nächsten und schafft in sich selbst ein beständiges charakterliches Bauwerk. Nicht mehr als das sollte ein Arzt (oder Pfleger) von seinem Schicksal erwarten; mit nicht weniger sollte er zufrieden sein.“

Hier ein paar Eindrücke der letzten 7 Jahre.

Gonna be a long night

It's gonna be all right

On the nightshift

Oh you found another home

I know you're not alone

On the nightshift(Commodores)

Nach mehreren Jahren einen Arbeitsplatz verlassen heißt ja auch irgendwie immer Reste einsammeln, und so eine große Klinik bietet unendlich viele Fächer, Ecken und Ablagen, an die man sich nach vier Stationswechseln und fünf Jahren kaum noch erinnert.

Exemplarisch hier der Inhalt meines Spinds:

Spannend sind auch Stofftüten mit alten Akten oder Notizen, die man hinter seinem Schreibtisch in der Ecke findet, oder auf den Stationen verteilte alte Ablagefächer mit alten Kitteltaschenbüchern oder lang gesuchten Stift-Leuchten.

Aber das ist jetzt alles sortiert und abgelegt. Bleibt nur noch der Hinweis auf die Beachtung korrekter Adressierungen:

(p)

--

Für regelmäßige Updates zu neuen Beiträgen und Texten einfach hier in unsere Mailingliste eintragen.

Infos zu den Liedtexten finden sich hier.